Après avoir dressé une vue globale et statistique en matière de dénouement contentieux (Section 1), il s’agira de souligner le fait que la pratique nationale en la matière semble uniforme (Section 2) puis de s’intéresser à l’étendue des pouvoirs mobilisés par le juge, qui ne semble a priori répondre à aucune logique particulière (Section 3).

Section 1. Une approche statistique favorable aux éoliennes

L’analyse des données du document statistique permet de dégager certaines grandes lignes présentées ci-dessous. Nous nous permettrons donc quelques remarques générales, suivies d’une vision chronologique, d’un aperçu géographique, et enfin d’un traitement qualitatif selon les moyens invoqués.

1. Un bilan général du contentieux des éoliennes

Tout d’abord, on peut d’ores et déjà noter que dans ce type de contentieux, le seul référé mobilisé est le référé-suspension, même si celui-ci ne constitue que 2,7 % des affaires étudiées2. Concernant ensuite les délais de jugement, si la cour administrative d’appel de Douai et le Conseil d’État sont à une moyenne de 15 mois de délais de jugement, les cours administratives d’appel de Lyon et de Bordeaux sont à environ 18 mois3.

Pour ce qui est des pourvois en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon est celle dont les décisions font le plus l’objet de ces pourvois (v. infra, 3) à hauteur de 20,8 % sur l’échantillon étudié. À titre de comparaison, les décisions de la cour de Douai font l’objet d’un pourvoi en cassation dans 5,7 % des cas4. Concernant le type de requérants devant les cours et le Conseil d’État, ce sont en grandes majorités les sociétés, puis ensuite des associations et enfin des particuliers5. Ces derniers formulent en large majorité des demandes d’annulation de décisions seules, ou bien accompagnées de demandes à délivrer ou d’enjoindre à délivrer dans le cas de sociétés requérantes (v. infra, 4)6. Enfin, au même titre que les cours administratives d’appel de Bordeaux et de Douai, la cour administrative d’appel de Lyon juge, dans environ trois-quarts des cas, en faveur des éoliennes et ne les annule pas. Le Conseil d’État, quant à lui, rend autant de décisions favorables que défavorables à l’implantation d’éoliennes sur le territoire français7.

2. Un contentieux des éoliennes croissant

Sur environ 500 arrêts traités pour la période allant de 2018 à 2023, les cours administratives d’appel de Bordeaux et de Douai ont rendu environ 175 décisions chacune alors que la cour de Lyon et le Conseil d’État ont rendu environ 100 arrêts chacun. En faisant une analyse plus précise, les quatre juridictions ont, depuis 2018, rendu de plus en plus d’arrêts chaque année concernant le contentieux des éoliennes. Elles sont en effet passées de 83 arrêts rendus au total en 2020 à 146 en 2021. Si l’année 2022 a montré une légère baisse, les chiffres de 2023 sont relativement similaires à ceux de 20218.

Pour ce qui est du dénouement contentieux, il a pu être observé que le nombre de cas de cassation avec renvoi a doublé en 2023, par rapport aux années 2021 et 2022, passant de 10 à 22 cas. Quant au nombre de rejets, ce dernier n’a cessé d'augmenter, passant de 15 en 2018 à 74 en 2023, avec cependant une légère baisse en 2022. Le nombre d’annulations a lui aussi augmenté au fil des années9. En réalité, ces augmentations sont la conséquence du nombre croissant d’arrêts traités par les juridictions.

3. Une concentration géographique des contentieux

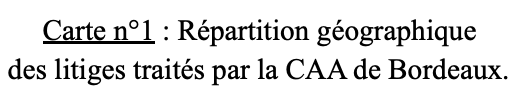

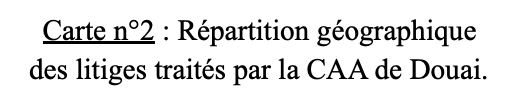

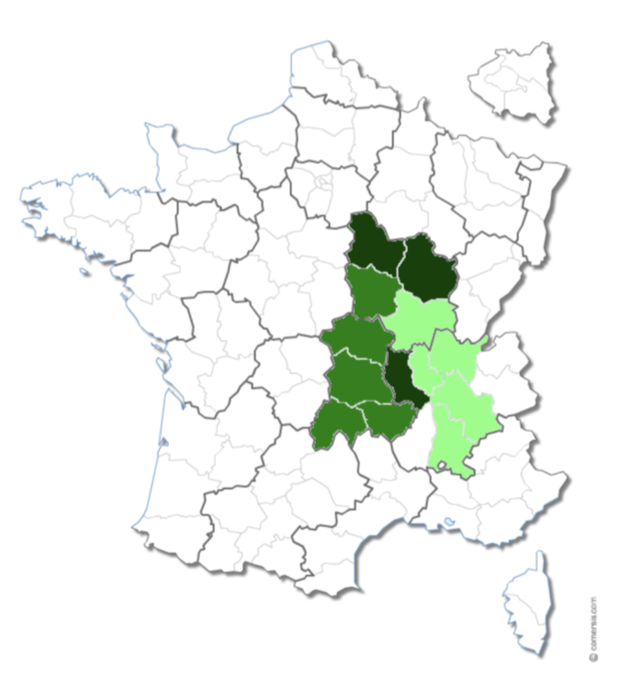

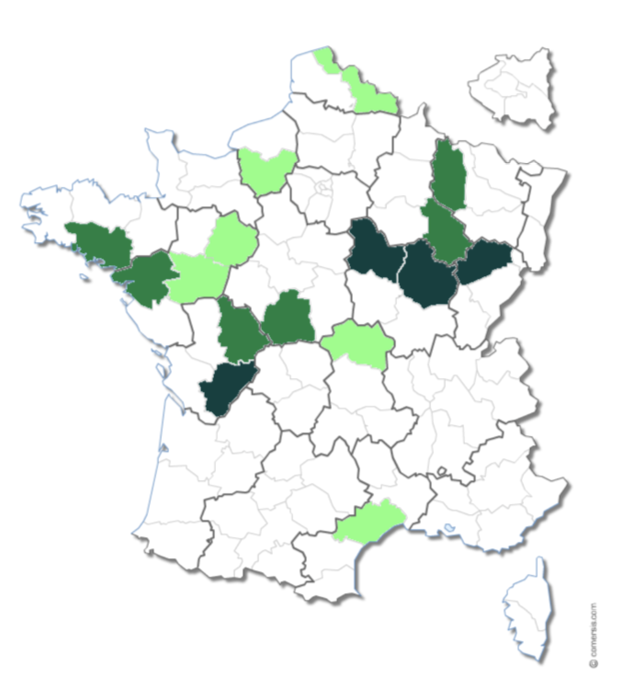

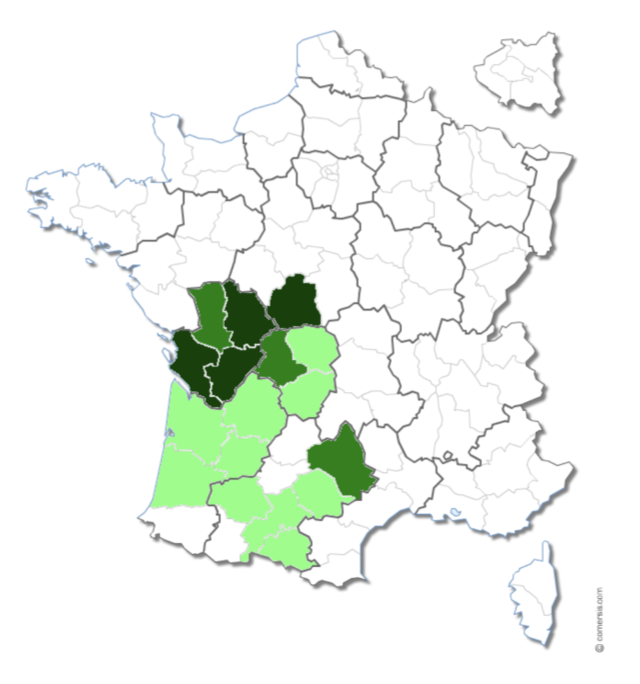

D’un point de vue géographique, nous avons pu relever les départements dans lesquels se trouvent le plus de contentieux éoliens10.

Concernant la CAA de Bordeaux, ce sont les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), de l’Indre (36) et de Vienne (86) qui recensent le plus d’affaires (Carte n° 1).

Pour la CAA de Douai, il s’agit de l’Aisne (02), du Pas-de-Calais (62) et de la Somme (80) (Carte n° 2).

Pour la CAA de Lyon, nous avons relevé que les départements les plus concernés sont ceux de la Côte-d’Or (21), de la Loire (42) et Yonne (89) (Carte n° 3).

Pour ce qui est du Conseil d’État, il a été relevé que les affaires qui lui sont parvenues sont très relativement éparpillées sur le territoire. Ainsi, aucun « nid » à contentieux n’a été trouvé à cette échelle. Cependant, en prenant en compte les affaires les plus volumineuses en « chiffres absolus », ce sont les départements de la Charente (16), de la Côte-d’Or (21), de la Haute-Saône (70) et de Yonne (89) qui ressortent comme faisant parvenir le plus d’affaires au Conseil d’État (Carte n°4).

4. Une diversité des moyens retenus

Tout d’abord, concernant les moyens de légalité externe invoqués par les requérants, nous avons noté qu’il s’agissait principalement des vices de procédure, à l’exception de la cour administrative d’appel de Douai pour qui il s’agit majoritairement des vices de forme. Pour les moyens de légalité interne, les requérants ont plus tendance à invoquer l’erreur d’appréciation des faits, même si la violation de la loi (surtout pour la cour de Lyon) et l’erreur de droit (pour les autres cours) sont beaucoup revenues11. Par ailleurs, nous avons relevé que les deux moyens sont souvent cumulés, même si les moyens de légalité interne seuls sont également souvent présents. De plus, les différents moyens de légalité invoqués par les requérants sont moins souvent accueillis par la cour administrative d’appel de Lyon, que pour les autres cours et le Conseil d’État12, cette circonstance semblant relever de la seule rigueur dans l’application du contrôle que d’éléments explicatifs extérieurs. Enfin, concernant les atteintes à la faune, aux monuments et sites, et aux paysages, ce sont en moyenne les atteintes aux paysages qui sont le plus souvent admises par les cours. Concernant plus précisément les atteintes à la faune, et aux monuments et sites, la cour administrative d’appel de Lyon et le Conseil d’État admettent beaucoup moins souvent leur atteinte que les cours de Bordeaux et de Douai13.

Suite à ce bilan général de la pratique issue des cours administratives d’appel de Lyon, Douai, Bordeaux, et du Conseil d’État en matière d’éoliennes, il est pertinent de se pencher sur les possibilités pouvant s’ouvrir aux juges lors de ce contentieux, notamment s’agissant de la régularisation des vices.

Section 2. Un pouvoir de régularisation encore très peu utilisé

Avant de se pencher sur l’utilisation de la régularisation dans le cadre du contentieux des éoliennes par les cours administratives d’appel étudiées, il semble opportun de présenter le cadre juridique dans lequel cette procédure s’insère.

1. Un cadre juridique particulier de la régularisation dans le contentieux des éoliennes

En procédure administrative, le contentieux des éoliennes ne faisant pas exception, le juge administratif dispose d’un large pouvoir de régularisation des actes administratifs14, permettant notamment, en cas d’irrégularité de la décision attaquée, de surseoir à statuer, puis de fixer un délai dans lequel les parties devront régulariser. Toutefois, le pouvoir de régularisation s’exerce essentiellement en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement.

Dans le cadre du contentieux des éoliennes, les juges ont pu utiliser deux articles leur accordant cette faculté. L’article L. 181-18 du code de l’environnement permet alors au juge d’user de ce pouvoir en matière d’autorisations environnementales. L’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme permet, quant à lui, de régulariser une autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’État s’est finalement saisi de la question de la régularisation des autorisations environnementales devant les cours administratives d’appel, et a donné des critères précis15. Il a ajouté que le juge administratif n’a le choix, en matière de régularisation d’une autorisation environnementale, qu’entre surseoir à statuer ou limiter la portée et les effets de l’annulation prononcée, mais qu’il ne peut faire les deux à la fois16.

L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme met en place un mécanisme de régularisation des autorisations d’urbanisme sous l’égide du juge. Celui-ci résulte de l’instruction, et répond à deux conditions : le vice doit être susceptible d’être régularisé, ce qui est apprécié au regard de sa nature et de sa portée ; et aucun des autres moyens soulevés ne doit être fondé, par exception au principe de l’économie des moyens. Une fois ces critères remplis, le juge est dans l’obligation, depuis la loi ELAN17, de surseoir à statuer et de laisser un délai aux parties pour régulariser l’acte. C’est à la fin de ce délai, et en fonction de la régularisation avérée du vice ou pas, le juge rejettera la requête ou annulera l’acte attaqué. Ce mécanisme permet alors de « donner une chance supplémentaire au pétitionnaire »18, vocation qui se trouve renforcée par la possible régularisation « même après l’achèvement des travaux » selon ce même article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. De plus, la loi ELAN précitée a aussi eu pour effet d’élargir les possibilités de régularisation, en supprimant la notion de permis modificatif, qui ne permettait que des modifications de faible ampleur, de l’article L. 600-5-1. Ainsi, une régularisation est maintenant possible même si elle « implique de revoir l’économie générale du projet en cause ».19

Une autre procédure de régularisation touchant au contentieux des éoliennes est celle prévue à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, concernant les vices entachant les autorisations environnementales. Celle-ci a été ouverte par l’ordonnance du 26 janvier 201720. Elle fonctionne sur le même principe que la régularisation organisée à l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme. Elle s’est d’ailleurs alignée sur celle-ci depuis la loi APER21. En effet, la régularisation des autorisations environnementales est rendue possible « même après achèvement des travaux ». La procédure créée dans le code de l’environnement, tout comme celle du code de l’urbanisme, a été détaillée par le Conseil d’État, qui permet au juge de décider des modalités de régularisation de l’avis, notamment au sujet de la consultation du public. La régularisation peut être utilisée même pour la première fois en appel, qu’il s’agisse de celle prévue pour les autorisations d’urbanismes ou pour les autorisations environnementales.

Le juge administratif peut toujours surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, même lorsqu’il n’est pas saisi de conclusions en ce sens, ce choix échappe au contrôle lors d’un éventuel pourvoi en cassation. À l’inverse, s’il est saisi de telles conclusions, il doit appliquer cet article si les vices apparaissent régularisables22.

2. Une régularisation peu employée par les cours dans le contentieux des éoliennes

On peut dégager des arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon des pratiques s’agissant des diverses questions entourant la régularisation.

Tout d’abord, la cour n’invite que rarement à régulariser. Sur la période étudiée, la régularisation n’a en effet été demandée qu’à trois reprises. Les cours administratives d’appel de Douai et de Bordeaux s’inscrivent dans cette tendance, puisque trois invitations à régulariser ont été prononcées pour la première, et quatre pour la seconde. Le Conseil d’État est en dessous de ce seuil, puisqu’il ne l’a fait qu’une seule fois sur la période étudiée. Ensuite, la cour administrative d’appel de Lyon ne demande à régulariser que des vices qui ne sont pas d’une particulière gravité. Dans le cas contraire, la cour préfèrera annuler l’arrêté vicié. Il ne s’agit donc que de vices susceptibles d’être régularisés par une décision modificative. La cour suit sur ce point les précisions apportées par le Conseil d’État dans son avis de 2018, Association Novissen et autres23.

De plus, les vices entachant les autorisations, qu’elles soient d’urbanisme, environnementale ou unique, peuvent être des vices de légalité externe comme de légalité interne. Dans les trois affaires devant la cour administrative d’appel de Lyon qui ont pu donner lieu à une régularisation, il s’agissait de deux vices d’illégalité externe, et d’un vice de légalité interne. Ainsi dans l’arrêt de la CAA de Lyon du 17 novembre 2020 (n° 18LY02224), la régularisation concerne un vice de procédure. En effet, l’autorisation est illégale en ce qu’elle méconnaît par l’avis de l’autorité environnementale les exigences du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 11 décembre 201124, à savoir l’exigence d’une autonomie réelle entre la mission d'instruction de la demande d’installation classée et la mission d’évaluation environnementale. En revanche, dans l’arrêt de la CAA de Lyon du 3 juin 2021 (n° 19LY02840), le sursis à statuer dans l’attente de régularisation concerne une erreur de droit commise par le préfet, lequel n’a pas indiqué que le permis de construire attaqué était soumis aux dispositions générales applicables aux zones de montagne issues de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme.

Les cours administratives d’appel de Douai et de Bordeaux permettent, elles aussi, la régularisation des vices de forme25 comme de procédure26. Les seuls vices non-régularisables pour la cour administrative d’appel de Bordeaux sont les atteintes aux paysages, monuments et sites que le juge retient lorsqu’il exerce son contrôle entier sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement27.

Mais malgré cette large ouverture, il faut voir que la cour administrative d’appel de Douai adopte elle aussi une position plutôt stricte lorsqu’elle invite les parties à régulariser les vices en question. En effet, elle ne permet la régularisation que des vices ne présentant pas une particulière gravité, préférant dans ce cas annuler l’arrêté. C’est par exemple le cas dans l’arrêt de la CAA de Douai du 10 déc. 2019 (n° 18DA00105), où la cour a confirmé l’annulation de l’arrêté prononcée en première instance. Elle l’explique car la procédure est viciée par un défaut d’information complète de la population, ce qui affecte « deux phases distinctes de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation, dès le commencement de celle-ci ». Ce faisant, elle souligne la gravité du vice et refuse toute régularisation. La cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord statué avec la même rigidité, mais a assoupli sa position au fil du temps. Il est possible de prendre l’exemple de la dérogation au principe d’interdiction de la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour illustrer ce propos. En effet, la cour a toujours apprécié très strictement les conditions permettant son obtention, jusqu’à un arrêt de 202228 dans lequel elle a admis sa régularisation, notamment par une autorisation modificative.

Le Conseil d’État invite les parties à régulariser avec la même souplesse que les juges bordelais. En effet, il peut prendre en compte les mesures de régularisation alors même qu'elles lui sont présentées après expiration du délai fixé dans sa décision avant dire droit29. Cependant, il faut constater qu’il n'analyse que les griefs en lien avec ladite régularisation, écartant de fait les moyens nouveaux qui ne sont pas en lien et les moyens déjà écartés dans la décision avant dire droit30.

Il convient tout de même de souligner que le Conseil d’État n’a rendu qu’un seul arrêt ayant la régularisation pour issue. En conséquence, les analyses ci-dessus sont les seules pouvant être apportées à la réflexion.

En outre, la cour administrative d’appel de Lyon veille à ce que le délai de sursis à statuer soit adapté au temps nécessaire pour la régularisation, notamment au vu des procédures qui doivent être entreprises. Durant cette période, le magistrat reste impliqué puisqu’il exige que les parties lui fournissent les éléments de régularisation au fur et à mesure de leur réalisation. Ce délai a donc pu varier de 3 mois pour la régularisation d’un permis de construire qui comportait une erreur de droit31, jusqu’à 10 mois pour la régularisation d’un avis de l’autorité environnementale et de l’absence d’indications sur les garanties financières exigées lors de la mise en service des installations concernées dans les arrêtés portant permis de construire32. Ce délai particulièrement long peut s’expliquer par la nécessité de faire une enquête publique complémentaire si « l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, […], diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet ». Les juges de la cour de Lyon ont systématiquement prononcé un délai de sursis à statuer dans les arrêts étudiés, qu’ils ont adapté selon les circonstances des espèces.

Ces mêmes pratiques se retrouvent à Bordeaux et à Douai, qui accordent systématiquement un délai pour régulariser et font le suivi de la régularisation en demandant aux requérants des comptes quant à l’avancée des mesures à prendre. En effet, la cour administrative d’appel de Douai a pu, au même titre que son homologue lyonnais, porter à 10 mois ses délais lorsqu’il est nécessaire d’organiser une nouvelle consultation du public33. La cour administrative d’appel de Bordeaux s’est, quant à elle, démarquée sur le sujet puisqu’elle a pu accorder des délais supérieurs pour régulariser un vice de procédure, pouvant aller jusqu’à douze mois34, et ce alors même que l’organisation d’une nouvelle enquête publique afin d’obtenir une autorisation modificative était nécessaire.

Dans tous les cas, les cours administratives d’appel de Bordeaux et Douai adaptent les délais pour régulariser aux procédures à mener, puisque cette dernière cour a pu accorder quatre mois pour « l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'indications précises et étayées que la société apportera au service instructeur quant à ses capacités financières et qui seront portées à la connaissance du public », informations qui pourront être mises à disposition numériquement, ne nécessitant alors pas un délai trop important35.

Enfin, la cour administrative d’appel de Lyon détaille de manière assez précise les mesures à prendre pour régulariser, et ce selon la complexité de la situation. Ici aussi, la cour semble suivre les indications ayant été données par le Conseil d’État s’agissant de la possibilité pour le juge de préciser les modalités de la régularisation36.

À ce titre, il est possible de prendre pour exemple l’arrêt de la CAA Lyon du 17 novembre 2020 (n° 18LY02224), dans lequel les juges considèrent que :

« 60. En l'espèce, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date de la décision attaquée et conformes aux exigences rappelées au point 54 du présent arrêt, cette régularisation nécessite que le préfet de Côte d'Or saisisse la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable mentionnée au 3° du I. de l'article R. 122-6 précité du code de l'environnement, pour qu'elle rende l'avis prévu par les dispositions du V. de l'article L. 122-1 de ce même code.

61. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de celui du 27 B... 2015, qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet litigieux a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

62. Dans le cas où aucune modification substantielle ne serait apportée à l'avis du 27 B... 2015, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement. »

Ce même soin accordé aux détails de la procédure à suivre se retrouve dans les arrêts des cours administratives d’appel de Bordeaux comme de Douai. En effet, de pareils considérants y expliquent les mesures à prendre afin de régulariser les vices soulevés37, et se retrouvent sans exception dans toutes les décisions invitant les parties à régulariser les vices soulevés.

Finalement, malgré quelques différences à souligner, il faut constater que les pratiques en matière de régularisation sont sensiblement les mêmes à échelle nationale. Malgré cette remarque, les régularisations restent encore très peu nombreuses, les juges préférant le plus souvent annuler l’arrêté vicié. Cette affirmation conduit alors à se demander si les pouvoirs du juge sont les mêmes dans chaque juridiction administrative.

Section 3. Les fluctuations des pouvoirs mobilisés par les juges

Dans le cadre des différents contentieux relatifs aux éoliennes, les juges administratifs peuvent recourir à différents instruments et opérer un contrôle plus ou moins poussé des éléments qui leurs sont soumis.

1. Un recours fréquent à l’injonction

Tout d’abord, les différentes juridictions semblent ne pas hésiter à recourir à l’injonction. Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur la période étudiée, eu recours à l’injonction 27 fois, qu’il s’agisse d’injonction à reprendre l’instruction38, ou encore d’injonction à délivrer l’autorisation39. Il arrive également que le juge délivre directement l’autorisation, et qu’il soit renvoyé au préfet le soin de prescrire les mesures nécessaires à la protection des intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement40. Ces cas se rencontrent lorsque le projet ne porte finalement pas d’atteinte, alors que le préfet l’avait initialement retenue. Ce recours fréquent à l’injonction se retrouve également au sein de la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Douai. Ainsi, la cour a pu prononcer injonction au réexamen, alors même que la demande des requérants était une injonction de délivrer41 car, selon lui, « il ne résulte pas avec certitude de l'instruction, que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'exploitation du parc éolien projeté seraient réunies à la date du présent arrêté ». Cette pratique a été mobilisée à plusieurs reprises par la cour42.

La cour utilise également l’injonction pour que l’autorisation sollicitée soit délivrée au requérant43 ou pour que l’acte délivré par l’administration soit modifié pour répondre aux attentes du demandeur44. La même pratique se retrouve pour les affaires portées à l’attention de la cour administrative d’appel de Bordeaux, que ce soit pour enjoindre l’administration à délivrer l’acte demandé45 ou à réexaminer le dossier qui lui est soumis46. Ainsi, même si cette pratique est moins courante devant le Conseil d’État, le recours à l’injonction semble être très répandu dans le cadre des contentieux relatifs aux éoliennes. À l’inverse, le recours à l’astreinte n’a, au cours de la période étudiée, jamais été mobilisée par les différentes juridictions administratives47.

2. Un niveau de contrôle fluctuant

Des divergences entre les juridictions peuvent toutefois apparaître quant à l’étendue du contrôle opéré par les différentes juridictions. Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon pourra parfois invoquer une « erreur manifeste d’appréciation »48 ou une « erreur d’appréciation »49 des documents d’urbanisme. Cette faible intensité du contrôle opéré par le juge administratif sur les documents d’urbanisme se retrouve également devant les autres juridictions administratives étudiées. Cependant, ce contentieux reste un contentieux de pleine juridiction, et le juge peut modifier – voir même accorder – les autorisations, et la place de l’erreur manifeste d’appréciation reste moindre. Tel est par exemple le cas pour le contrôle opéré par le Conseil d’État sur les permis de construire50.

Toutefois, les juridictions opèrent parfois un contrôle plus poussé. Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon semble apprécier la proportion des mesures ERC par rapport aux atteintes aux intérêts protégés51. Pareillement, dans certaines situations, le contrôle opéré par la cour administrative d’appel de Douai semble se démarquer d’un contrôle restreint. La cour a ainsi pu combiner les propositions des parties afin de trouver un équilibre qui lui semble respecter la faune52. Pareillement, le Conseil d’État accepte de mettre en balance les avantages que la construction d’éoliennes peut représenter pour la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables avec l’atteinte possible à de nombreuses espèces sauvages, rapprochant ainsi son contrôle d’un contrôle de proportionnalité53.

Ce faisant, la pratique des juridictions semble être d’opérer un contrôle relativement restreint des documents d’urbanisme mais d’opérer un contrôle plus poussé, tendant parfois vers un contrôle de proportionnalité, si le projet éolien risque de porter atteinte à des intérêts protégés. Toutefois, l’étendue du contrôle opéré par les juridictions ne semble obéir à aucune règle spécifique ou exigence méthodologique ce qui peut nuire à la bonne compréhension des arrêts des juridictions administratives.

Conclusion du chapitre 4

Il ressort donc que les cours jugent, de manière générale, en faveur de l’implantation et du fonctionnement des éoliennes, pour un contentieux croissant sur les dernières années. La position des juges au fil du temps n’a pas foncièrement changé, et le dénouement contentieux suit l’augmentation de la masse d’arrêts à traiter. Dans la plupart des cas, les juges refusent l’annulation demandée. Parmi les atteintes alléguées, les atteintes aux paysages sont le plus souvent admises par les cours, mais de manière générale, les atteintes ne sont que très rarement reconnues, cas encore plus rare devant la cour administrative d’appel de Lyon et devant le Conseil d’État.

En outre, la régularisation n’est encore que peu utilisée par les cours, la plupart étant assez strictes sur les vices régularisables. Lorsque le juge appelle à la régularisation, les cours administratives d’appel adaptent le délai en fonction des exigences de la régularisation dans le cas donné, celui-ci peut donc sensiblement varier. Les cours font également l’effort de détailler de manière assez précise les étapes nécessaires à la régularisation, tel un mode d’emploi. Les juges ont en revanche fréquemment recours à l’injonction au réexamen ou à l’injonction à délivrer, il arrive également que le juge délivre directement. La pratique des différentes cours administratives d’appel n’est pas particulièrement différente en la matière.

Enfin, il faut noter que le niveau de contrôle effectué par le juge n’est que très peu lisible, et semble fluctuer sans qu’il soit possible de dégager une méthode particulière.