Les éoliennes pourraient apparaître comme les moulins à vent contemporains aux yeux des chevaliers en décalage avec leur temps. Leur invention date de 1888, lorsqu'un ingénieur américain, Charles Brush, imagine une sorte de moulin en bois équipé de 144 pales pour électrifier sa maison. Depuis, les éoliennes2 ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques et techniques et ont connu un véritable essor, mais le principe reste inchangé : l'énergie cinétique du vent est convertie en énergie mécanique de rotation, utilisée pour faire fonctionner un alternateur, qui génère un courant électrique pouvant alors être transporté par un réseau électrique.

Bref état de l’art technique des éoliennes et approche scientifique des nuisances

En moyenne, sur les dernières années, la part d'électricité produite en France à l'aide d'éoliennes est de l'ordre de 7 % de la production totale d'électricité (soit, en 2021, 36,2 TWh de production d'électricité éolienne pour une production totale d'électricité de 522,9 TWh)3. Les aléas climatiques peuvent faire varier de quelques TWh la production d'une année sur l'autre (par exemple, la production en 2021 a été inférieure de 7 % à celle de 2020 pour des raisons climatiques), mais globalement la production d'électricité d'origine éolienne comme sa part dans le mix électrique national sont en nette augmentation sur la décennie écoulée : à titre de comparaison par rapport aux valeurs fournies précédemment, la production d'électricité éolienne s'était établie en 2011 à 12,4 TWh, soit 2,2 % du mix. En 2021, cette production a été permise par un parc éolien d'une puissance égale à 18,8 GW. On en déduit que le potentiel théorique de production est de 164,7 TWh4. Le facteur de charge5 est, par conséquent, égal à 22 %6. Cette valeur, modeste, est inhérente au caractère intermittent du vent. En effet, une éolienne ne fonctionne pas lorsque la vitesse du vent est inférieure à 10 km/h environ, et elle doit être mise à l'arrêt si la vitesse du vent est supérieure à 90 km/h environ. Le contexte de la transition énergétique actuelle va sans doute induire une utilisation accrue des éoliennes, puisqu'elles permettent la production d'électricité à partir d'une source d'énergie inépuisable et renouvelable. C'est d’ailleurs bien ce que prévoient les cadres normatifs national et européen en matière d'énergie d'origine renouvelable, et par conséquent d'électricité d'origine éolienne.

Cadres normatifs national et européen en matière d'énergie renouvelable

À l'échelle européenne, l’article 194 §1 du TFUE fait de la promotion des énergies renouvelables l'un des objectifs de la politique énergétique de l'Union. C'est sur cette base qu'a été adopté le paquet dit « Énergie propre »7, dont fait partie la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Cette directive a permis de revoir à la hausse l'objectif global de développement des énergies renouvelables à l'échelle de l'UE. Dans le cadre national, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), prise en application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a fixé des objectifs chiffrés pour l'éolien terrestre, à savoir une puissance installée devant atteindre 24,1 GW à fin 2023. À l’horizon 2028, la puissance installée devra atteindre 33,2 GW pour une option basse, et 34,7 GW pour une option haute8. L'adoption récente de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables va certainement renforcer le déploiement rapide d'éoliennes terrestres.

Constitution des éoliennes et conception de champs éoliens

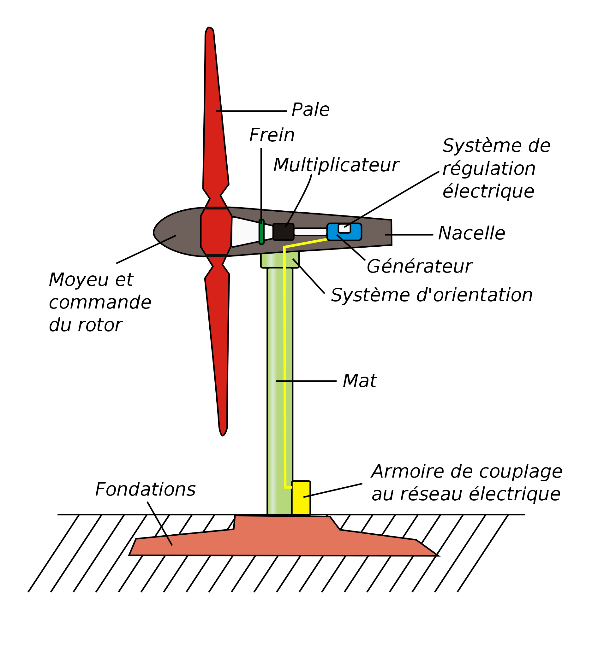

Les trois éléments principaux d'un aérogénérateur à axe horizontal sont le mât, la nacelle et le rotor, constitué d'un certain nombre de pales et du moyeu (Fig. 1). Le rotor a pour fonction de capter l’énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie mécanique. La nacelle abrite principalement le système de transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique. Le mât a bien sûr pour fonction première de supporter l’ensemble rotor et nacelle. Au-delà de cette fonction, il permet aussi de placer le rotor à une hauteur suffisante pour éviter que le flux d'air ne soit capté dans la partie la plus basse d'une zone aérodynamique appelée « couche limite » au sein de laquelle la vitesse de l'air est très variable, et plus faible qu’en-dehors de la couche limite. La hauteur de la couche limite dépend de plus des obstacles, de la « rugosité » (à l'échelle topologique considérée, les arbres ou des bâtiments d'une ou deux dizaines de mètres constituent une simple rugosité). Ainsi, la hauteur du mât doit être adaptée à chaque site d’implantation ; elle peut atteindre 150 m sur certains sites.

Source : Mathieu Clabaut, licence CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Fig.1 : Schéma d'un aérogénérateur à axe horizontal

La conception d’une ferme éolienne dépend ainsi de la topologie du terrain pour déterminer la hauteur adéquate du mât, mais aussi, bien sûr, des conditions éoliennes, à savoir la durée moyenne, sur l’année, de vent pour différentes gammes de vitesse et différentes orientation – l’idéal-type étant une vitesse aussi constante que possible et sous une orientation aussi constante que possible. Ce sont ces critères topologiques et de potentiel éolien qui déterminent avant tout les possibilités d’implantation d’aérogénérateurs.

Nuisances générées par les éoliennes.

Les nuisances générées par les éoliennes les plus souvent évoquées sont les impacts visuels et les problèmes de cohabitation avec l'avifaune et les chiroptères (chauves-souris). Les nuisances acoustiques, et quelques autres nuisances considérées comme de moindre importance (aviation, interférence électromagnétique, impact sur les eaux, artificialisation des sols), sont évoquées dans l’Annexe 1.

L’impact visuel des centrales éoliennes est certainement le plus important et le plus décrié. Au-delà d'un inévitable syndrome NIMBY (Not In My BackYard, en français « Pas dans mon jardin »), les réticences sont nombreuses car la structure des éoliennes est de taille imposante et visible de loin. Les populations voisines évoquent aussi des phénomènes d’éblouissement ou regrettent l'ombre pouvant être générée par les mâts, les nacelles et même les pales dans certaines conditions, parfois assez loin de l'installation. Différentes institutions, notamment le ministère de la culture, ont édicté des guides de bonnes pratiques qui exposent les configurations à privilégier ou à éviter pour limiter les impacts visuels de parcs d'éoliennes. D'une manière générale, il s'agit de favoriser les alignements et la régularité dans la disposition. Il s'agit aussi d'éviter des impressions d'écrasement des éléments du paysage ou du patrimoine semblant de petite taille par rapport aux installations.

Les éoliennes sont surtout régulièrement dénoncées pour leur impact négatif sur la biodiversité, principalement l'avifaune et les chiroptères (chauves-souris). Les impacts sur l'avifaune des éoliennes généralement cités concernent le dérangement des oiseaux (effet épouvantail) et la perte d’habitat (lorsque les oiseaux fuient la zone du fait du dérangement et/ou de la modification du milieu qui dégrade leurs conditions de vie, comme par exemple la disparition, du fait des vibrations dans les sous-sols, des insectes dont se nourrissent les oiseaux) ainsi que la mortalité directe (collision avec les pales ou projection au sol sous l'effet des mouvements d’air). Les espèces affectées peuvent être des espèces nicheuses, des espèces migratoires traversant la zone considérée et l'utilisant éventuellement comme zone de stationnement (halte migratoire, etc.) ou des espèces hivernantes. La littérature scientifique ne montre toutefois pas de consensus sur l’importance de ces effets (Annexe 1). En ce qui concerne les chiroptères, comme pour les oiseaux, on doit distinguer la mortalité directe (par collision ou projection au sol, mais aussi, dans le cas des chauves-souris, par barotraumatisme lié à la dépression de l'air à proximité des pales en fonctionnement, phénomène pouvant être mortel pour des espèces de petite taille) et les atteintes indirectes (dérangements, perte d'habitat, etc.). On doit de plus distinguer les espèces migrantes et les espèces résidentes. Là encore, l’importance du phénomène ne fait pas consensus dans la littérature scientifique, d’autant que les chauves-souris ne sont généralement pas actives lorsque la vitesse du vent est élevée : augmenter la vitesse minimale de démarrage des éoliennes serait alors utile pour limiter les atteintes directes.

Les cadres juridiques national et européen

Le régime juridique applicable à l’installation d’éoliennes terrestres a connu de multiples transformations dans la dernière décennie. Initialement soumise à de multiples autorisations qui faisaient chacune l’objet d’une instruction propre et pouvaient être individuellement contestées devant le juge administratif, l’implantation d’un parc éolien relève depuis l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui suppose la délivrance d’une autorisation environnementale.

L’autorisation environnementale, encadrée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, permet de valider par la voie d’un arrêté préfectoral unique9 un projet d’installation d’éoliennes terrestres. Elle tient lieu d’autorisation de projet ICPE10, d’autorisation d’exploiter11, ou encore, le cas échéant, de dérogation espèces protégées12 et d’autorisation de défricher13. Il est à noter qu’elle ne tient cependant pas lieu de permis de construire, même si les règle d’urbanisme doivent être respectées14. La mise en place de cette autorisation a permis de faciliter et d’accélérer l’instruction des projets d’implantation, mais aussi de concentrer le recours contentieux, puisque celui-ci n’est désormais ouvert que contre l’arrêté préfectoral final et non plus contre les diverses autorisations qu’il rassemble.

L’étude d’impact, un élément central de la demande d’autorisation

L’autorisation environnementale unique n’est délivrée qu’après instruction d’un dossier contenant plusieurs éléments. Outre les documents obligatoires tels que l’identité du pétitionnaire, le lieu d’implantation du projet ou encore la description des travaux envisagés, le dossier doit aussi comporter une étude d’impact15 qui évalue notamment le bruit des aérogénérateurs en fonctionnement ; il décrit également l’état initial de l’environnement et donne un aperçu de son évolution après mise en œuvre du projet ; il présente enfin les risques de l’installation pour le patrimoine culturel et l'environnement ainsi que ses impacts possibles sur le paysage, et indique les mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, compenser ou réduire les impacts négatifs du projet16.

L’étude d’impact permet donc au préfet d’apprécier l’intégration du projet dans le paysage environnant (le volet paysager comprend ainsi souvent des photomontages des aérogénérateurs vus depuis plusieurs points de vue significatifs, voire des points de vue non accessibles au public17), son impact sonore (mesure du bruit ambiant et calcul des émergences à prévoir après installation), ses incidences sur la biodiversité (présence d’oiseaux ou chauves-souris et étude de l’impact des aérogénérateurs sur leur mode de vie) et dans certains cas les risques qu’il présente pour la salubrité ou la sécurité publiques, comme les détachements de pales18.

L’instruction du dossier, de la DREAL au préfet du département

Le dossier déposé en préfecture de département est instruit en premier lieu par l’antenne locale de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), qui le soumet pour avis à l’autorité environnementale si elle l’estime complet et satisfaisant. Si le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale avait initialement désigné le préfet de région comme autorité environnementale en matière de projets éoliens, le Conseil d’État a estimé que cette habilitation n’était pas conforme aux prescriptions de la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement19. Ce sont donc les missions régionales de l’autorité environnementale (MRAe) qui sont saisies par la DREAL pour émettre un avis, purement consultatif20, sur le projet d’implantation.

Le projet est ensuite soumis à une enquête publique, avec affichage dans un rayon d’au moins 6 km autour du site d’implantation, à l’issue de laquelle le commissaire-enquêteur rédige un rapport et présente un avis circonstancié sur le projet d’installation. Plusieurs autres entités, à qui le rapport du commissaire-enquêteur et l’avis de l’autorité environnementale sont transmis, sont consultées avant que le préfet ne prenne sa décision :

-

Le conseil municipal de la commune d’implantation et les conseils municipaux des communes environnantes, dont les avis sont consultatifs ;

-

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites21 qui se prononce sur l’aspect paysager du projet et peut entendre le pétitionnaire ainsi que des associations de défense des paysages ;

-

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui peut également être saisi par le préfet lorsqu’il envisage d’assortir l'autorisation de prescriptions ou d’en refuser la délivrance.

Des « aides à la décision » pour éclairer la décision du préfet.

Si les avis consultatifs mentionnés plus haut constituent des aides essentielles pour le préfet au moment de prendre sa décision, ce dernier doit tenir compte de nombreux autres éléments.

Les documents d’urbanisme de la commune d’implantation (plan local d’urbanisme, carte communale ou à défaut règlement national d’urbanisme) permettent tout d’abord d’identifier la délimitation des différentes zones urbanistiques – étant précisé qu’un classement en zone agricole (A) ou naturelle (N) n’empêche pas l’implantation d’éoliennes puisque celles-ci constituent des « constructions à usage d’équipements collectifs publics et d’infrastructure » permises dans de telles zones22. Les schémas régionaux éoliens, incorporés aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, ainsi que les schémas des parcs naturels régionaux n’ont pas de portée juridique contraignante, pas plus que la classification des paysages par la Direction régionale de l’environnement (DIREN). Ils constituent toutefois, au même titre que les zones de protection des sites et monuments inscrits ou classés, des éléments dont le préfet doit tenir compte et dont il devra particulièrement soigner sa motivation s’il délivre une autorisation alors que le site d’implantation est très protégé.

Lorsqu’ils existent, certains classements liés à l’environnement doivent ensuite être visés par le préfet. C’est en particulier le cas lorsque le projet s’inscrit dans une zone Natura 2000, protégée au titre de la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Enfin, d’autres contraintes d’ordre technique peuvent peser sur la décision du préfet, notamment la présence à proximité du site d’implantation de couloirs de télécommunications, de couvertures radar météo, de survol d’avions civils ou militaires, de zones d’approche des aérodromes ou de zones d’entraînement de l’aviation militaire.

Au vu de l’intégralité de ces éléments, le préfet a la possibilité de refuser la délivrance d’une autorisation environnementale, de l’autoriser sans réserve ou, comme c’est le cas le plus souvent, de l’autoriser en l’assortissant de prescriptions complémentaires et compensatoires telles que des obligations tenant à l’éloignement des éoliennes, à la mise en place de systèmes de bridage (c'est-à-dire l’arrêt temporaire des pales durant certaines périodes comme les périodes migratoires, la nuit, selon la force du vent ou selon la température) pour améliorer la préservation de la faune, à la plantation d’écrans végétaux pour améliorer l’intégration des mâts dans le paysage ou encore au suivi des mesures d’évitement, de compensation et de réduction.

La procédure du contentieux des éoliennes

Compétence

Le contentieux des éoliennes est un contentieux de l’environnement particulier qui connaît depuis quelques années une véritable transformation.

Initialement, le contentieux en matière d’éoliennes relevait classiquement de la compétence des tribunaux administratifs. Néanmoins, depuis le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, les tribunaux ont été dessaisis pour confier aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort des « litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l’environnement »23. Autrement dit, « l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes » relève désormais de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel. Ce changement, entré en vigueur le 2 décembre 2018, avait pour objectif de « réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres »24.

Cependant, la dévolution aux cours administratives d’appel se limite aux contentieux des éoliennes terrestres. En effet, le contentieux des éoliennes maritimes jouit d’un régime juridique distinct ayant également fait l’objet d’une évolution. Initialement, le contentieux était dévolu, au niveau national, à la CAA de Nantes. Toutefois, depuis la loi ASAP du 7 décembre 2020, le contentieux des éoliennes maritimes est désormais de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État25. Cette compétence particulière, née du souhait gouvernemental d’accélérer le développement de l’éolien en mer, permet en effet de réduire les délais contentieux en supprimant un degré de juridiction et en facilitant la spécialisation des magistrats chargés de ce contentieux26.

En matière d’éolien terrestre, la cour administrative d’appel territorialement compétente pour juger d’un recours est celle « dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision »27.

Progressivement, la jurisprudence est venue étoffer la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel. Dans sa décision Sté FE Saint Anne précitée, le Conseil d’État a reconnu que le contentieux des mesures de police, mesures qui sont « la conséquence directe du refus de modifier l’autorisation pour l’installation d’éolienne », relève également de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel. De plus, le 13° de l’article R. 311-5 du CJA prévoit que les CAA sont compétentes en premier et dernier ressort pour les décisions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent telles que les autorisations d'occupation du domaine public prévues à l’article R. 2122-1 du CGPPP. Le Conseil d'État a précisé que compétence s’étendait aux « modifications d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent », en d’autres termes, lorsqu’elles sont relatives aux éoliennes 28.

Enfin, dans la logique de la décision du 9 octobre 2019, Sté FE Saint Anne, la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel a été étendue aux requêtes indemnitaires en lien avec l’implantation d’éoliennes par un arrêt de la CAA de Nancy du 16 mars 2021 (n° 19NC00481). Il s’agissait d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant « de délais d’instruction anormalement longs », dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien. L’élargissement de cette compétence de premier et dernier ressort « aux litiges tendant à la réparation des préjudices occasionnés par ces décisions » a été repris dans un arrêt de la CAA de Toulouse du 30 mars 2022 (n° 19TL24375). Les cours administratives d’appel sont également compétentes en premier et dernier ressort pour connaitre d’un refus d’autorisation environnementale.

En dernier lieu, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d’État contre les décisions rendues par les cours administratives d’appel, en vertu de l’article L. 331-1 du CJA.

Intérêt à agir

La juridiction administrative accorde une grande latitude à l'intérêt à agir contre les autorisations d'installation de parcs éoliens. En ce qui concerne les personnes physiques, le juge n’exige pas une preuve absolue de l’existence d’inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause. En effet, celui-ci apprécie in concreto la situation des intéressés et la configuration des lieux29. Si d'une manière générale, toute personne justifiant de ce qu’un futur parc éolien sera visible depuis son lieu de résidence, peut contester son implantation devant le juge administratif, d'autres critères sont pris en compte depuis la décision du Conseil d’État du 22 mai 2012, SNC MSE Le Haut des Epinettes (n° 326367) : « S’agissant spécifiquement des éoliennes, vous donnez un caractère prépondérant au critère de visibilité, les critères complémentaires étant notamment la distance, la hauteur de la construction, la conformation du terrain et les nuisances sonores ». Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer encore récemment dans un arrêt de la CAA de Nantes le 21 juin 2022, Mme X. et autres (n° 21NT01977). En ce sens, le propriétaire d’un château situé à 2,5 km du futur lieu d’implantation des éoliennes ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir suffisant en raison de la distance notable qui sépare le château du projet éolien ainsi que la configuration du lieu30. Les qualités majeures d'un site exceptionnel menacé par un parc éolien, sans considération de visibilité ni de distance, peuvent également fonder un intérêt à agir31.

S'agissant des personnes morales, la jurisprudence du Conseil d’État est venue restreindre les possibilités de contestation d’une commune concernant l’implantation d’un parc sur son territoire, ou sur un territoire voisin. Initialement, la décision du Conseil d’État du 10 mars 1976 retenait de manière générale qu’une commune justifiait toujours d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire. Puis, il a été retenu qu’une commune peut contester l’implantation d’un parc projeté sur son territoire, ou sur un territoire voisin, à la condition qu'elle se prévale d’un intérêt différent de celui de ses habitants tel que prévu dans l’arrêt SNC MSE Le Haut des Epinettes précité, comme par exemple, la qualité de son territoire32. La juridiction administrative a, en ce sens, reconnu l'intérêt à agir des communes voisines à celle d'implantation du projet éolien33. Enfin, la cour administrative d’appel de Lyon a repris le dernier état de la jurisprudence du Conseil d’État, retenant une conception plus stricte de l’intérêt à agir des communes, limité à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Dans son arrêt du 7 juin 2024, la cour rappelle donc que :

« Une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale, ou une autorisation considérée comme telle, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. L'intérêt dont une commune doit à cet égard justifier n'est pas apprécié différemment selon que le projet contesté est autorisé sur son territoire ou sur celui d'une commune voisine. »

De la même manière, la reconnaissance d’un intérêt à agir des associations de défense d’intérêts collectifs, agréées34 ou non, ne pose désormais aucune difficulté. La cour administrative d’appel de Nantes a récemment avancé une position intéressante sur cette question. Elle a jugé que, même si les statuts d'une association ont été déposés en préfecture dans le but spécifique de contester une décision particulière (après que cette décision a été prise), cela ne constitue pas un obstacle à ce que l'association puisse détenir un intérêt à agir contre l'implantation d'un parc éolien, même autorisé avant la création de ladite association35. Toutefois, cette reconnaissance de l'intérêt à agir est conditionnée au fait que les statuts de l'association n'aient pas été modifiés dans le seul but de contester cette décision. Ainsi, cette décision élargit les critères traditionnels pour évaluer l'intérêt à agir des associations, reconnaissant leur légitimité même dans des circonstances où leur création est postérieure à la décision contestée, pour autant que leur engagement en faveur de la cause en question soit authentique et non manipulé.

Cristallisation des moyens

Dans le contentieux éolien, la cristallisation des moyens intervient automatiquement dans un délai de deux mois à compter du premier mémoire en défense. Ainsi, les moyens présentés après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du CJA doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables36.

Recours

Durant la période étudiée (v. infra “Méthodologie”), du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2023, sur l'ensemble des quatre juridictions (cours administratives d'appel de Douai, Lyon, Bordeaux et Conseil d'État), la part de recours pour excès de pouvoir correspond à 35,4 % des décisions rendues tandis que la part de recours de plein contentieux monte à 61,8 %, la part de référés étant marginale (2,7 %).

Le fait notable est que l’office du juge a progressivement évolué. Initialement, le juge de l'excès de pouvoir s'occupait du contentieux éolien de manière relativement partagée avec le juge de plein contentieux. Puis, au fur et à mesure que le contentieux des éoliennes s'est développé et démocratisé, ce dernier est devenu essentiellement un recours de pleine juridiction37, illustrant l'importance qu'a pris le contentieux des éoliennes au point de laisser des pouvoirs étendus entre les mains du juge administratif. Cette évolution du type de recours est vérifiable dans toutes les juridictions sauf le Conseil d'État, qui continue de donner au juge de l'excès de pouvoir le contentieux éolien de manière récurrente38.

Par conséquent, sur la période étudiée, seul le Conseil d'État présente un bilan avec plus de recours pour excès de pouvoir que de recours de plein contentieux (sur ses 107 arrêts, 70 recours pour excès de pouvoir contre 36 décisions de plein contentieux). Il est également intéressant de noter que dans les trois juridictions qui font la part belle au recours de plein contentieux (Bordeaux, Lyon et Douai), les délais de jugement sont globalement plus courts lorsque l’affaire est traitée en plein contentieux que lorsqu’elle relève de l’excès de pouvoir. C’est l’inverse au Conseil d'État, où les délais de jugement sont plus courts en excès de pouvoir qu'en pleine juridiction.

Enjeux du sujet

L'étude du contentieux des éoliennes soulève plusieurs enjeux importants, notamment en ce qui concerne l'évaluation environnementale et la prise en compte des impacts sur la faune, les sites naturels et les monuments. Cette étude regroupe plusieurs enjeux portant sur la consistance de l’étude d’impact, du cadre juridique mais également sur la base d’appréciation de la légalité des décisions administratives.

L'étude d'impact constitue une base pour évaluer la légalité des décisions administratives, notamment les autorisations accordées par les préfets pour l'implantation de parcs éoliens. Le juge examine si les mesures proposées sont adéquates pour atténuer les impacts environnementaux. D’une part, l’un des enjeux majeurs concerne l'évaluation des impacts des éoliennes sur la faune, notamment les espèces protégées. Le juge examine si les mesures prévues sont suffisantes pour éviter les atteintes significatives à la faune et si les dérogations aux interdictions de destruction ou de perturbation d'espèces protégées sont justifiées. D’autre part, l'évaluation des impacts sur les monuments et sites est également un enjeu important, en particulier ceux considérés comme exceptionnels ou emblématiques. Le juge examine si les projets éoliens portent atteinte à ces éléments du patrimoine et si des mesures palliatives sont nécessaires.

En somme, l'étude du contentieux des éoliennes soulève des questions juridiques complexes liées à la protection de l'environnement, à la conservation de la faune et du patrimoine, et à l'évaluation des impacts sur ces différents aspects.

Problématique

La cour administrative d’appel de Lyon s’est interrogée sur le traitement du contentieux des éoliennes terrestres depuis que cette compétence a été transférée en premier ressort aux CAA. La question était d’identifier la façon dont les cours administratives d’appel appréhendaient ce contentieux, avec des points d’attention concentrés sur les atteintes à la faune, aux monuments et aux sites ainsi qu’aux paysages. Le dénouement contentieux, qui fournit des indications sur l’étendue et la sévérité du contrôle du juge quant aux autorisations environnementales, constituait également un point central de l’étude.

L’étude a donc vocation à proposer une photographie du contrôle qu’exerce le juge sur les atteintes à la faune, aux sites et monuments et aux paysages, et de l’issue jurisprudentielle de ce contrôle. Ce contrôle suppose l’appréciation de certains éléments par nature subjectifs (la qualité d’un paysage, la gravité d’une atteinte, la mise en balance d’une atteinte et d’une mesure de compensation…) que la jurisprudence tente d’objectiver en mettant en place des définitions et des méthodes révélées par ce travail d’analyse.

La question est donc celle de savoir quelle approche les juridictions administratives – avec un intérêt marqué pour la cour administrative d’appel de Lyon – opèrent en matière d’atteintes portées par les projets de parcs éoliens terrestres à la faune, aux sites et monuments et aux paysages, et d’identifier les grandes tendances dans le dénouement de ce contentieux.

Méthodologie

Cette méthodologie de travail a été élaborée en très grande partie par les étudiants de la promotion 2022/2023 du Master 2 Droit public fondamental. Ce travail préliminaire, qu’ils ont brossé avec soin, a été fondamental pour réaliser cette étude : qu’ils en soient remerciés.

Produire une analyse de la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Lyon et la comparer à celle d’autres cours et du Conseil d’État passait impérativement par la « réduction des données »39 textuelles (les arrêts) en un ensemble de données plus compact et facilement manipulable. À défaut de pouvoir mettre en œuvre des outils informatiques avancés utilisés dans le contexte du big data, il a été décidé de produire collectivement, mais manuellement, un ensemble de feuilles de tableur par l’analyse systématique des arrêts entrant dans le champ d’étude, afin d’en tirer des statistiques utiles pour appréhender globalement la jurisprudence.

Ainsi, chaque arrêt a pu être traduit par une ligne de tableur, comportant entre autres la juridiction, le numéro et la date de la décision, la date à laquelle le recours a été introduit (ce qui permet de calculer la durée de la procédure), la typologie des parties (particulier, association…), etc. La portée de l’arrêt était ensuite déclinée en plusieurs colonnes pour préciser si l’intérêt pour agir avait été admis et présenter les moyens et demandes des parties. Bien souvent, dans ce type de procédures, de nombreux moyens sont soulevés : pour limiter la complexité du tableau, il a été convenu de choisir le moyen qui semblait être le plus important, en privilégiant éventuellement celui qui se rapportait aux thèmes d’intérêt prioritaire pour cette étude (monuments, paysages, faune). Pour chaque affaire, le dénouement contentieux devait être précisé, et une cellule indiquait si la décision était en faveur ou en défaveur de l’implantation d’éoliennes40. Quelques autres cellules permettaient enfin d’ajouter divers commentaires ou précisions sur les faits de l’espèce41. C’est à cette aune qu’ont été analysés plus de 560 arrêts prononcés entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2023 par le Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Lyon et de deux autres cours administratives d’appel.

Périmètre d’étude : choix de cours administratives d’appel

Compte tenu de l’ampleur du travail, il a été convenu que l’étude porterait sur la jurisprudence de trois cours administratives d’appel ainsi que celle du Conseil d’État, sur une période de référence de quelques années, postérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 181-17 du code de l’environnement faisant du contentieux des éoliennes un contentieux de pleine juridiction. Les cours administratives d’appel de Versailles et de Paris ont été exclues en raison du caractère trop urbanisé de leur ressort territorial (très peu d’éoliennes). La cour de Nantes a été exclue en raison de sa compétence en premier et dernier ressort pour les contentieux en matière d’éoliennes en mer entre 2016 et 2021 : le risque d’erreurs dans les requêtes sur les moteurs de recherche liées à des confusions entre éoliennes terrestres et maritimes semblait élevé, et il était difficile de distinguer les deux types de contentieux dans la phase préliminaire de l’analyse basée sur des statistiques globales.

Un comparatif a été établi à partir d’informations statistiques (Tableau 1) pour chaque ressort territorial de cour envisagée : population, nombre de communes, nombre d’éoliennes, superficie, capacité de production (puissance électrique installée), et enfin pour effectuer un premier tri rapide, nombre de décisions rendues entre le 1er janvier 2018 et le 30 octobre 2023 comportant le mot « éolien » référencées sur Légifrance. Il s’agissait de faire apparaître des situations suffisamment comparables, mais aussi d’éventuelles particularités propres aux différentes cours administratives.

On voit immédiatement, à la lecture du tableau, que la cour de Douai pourrait faire face à un contentieux massif en comparaison des autres cours compte tenu du nombre très élevé d’éoliennes (plus de 2 400). De ce point de vue, il a semblé important de l’inclure dans le périmètre d’étude, même si son nombre d’affaires est in fine presque égal à celui de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

On remarque ensuite que le rapport entre le nombre de contentieux et le nombre d’éoliennes est très variable, entre 0,047 pour la cour de Toulouse et 0,80 pour la cour de Marseille. Il a donc été décidé d’exclure ces deux cours, trop différentes de celle de Lyon de ce point de vue. Ce sont finalement des considérations démographiques qui ont permis de choisir entre les cours de Nancy et de Bordeaux et qui ont conduit à privilégier cette dernière, en relevant que les densités de population moyenne en région Aquitaine et en région Auvergne-Rhône-Alpes sont relativement proches entre elles mais assez éloignées de celle de la région couverte par la cour administrative de Nancy, et que la répartition de la population est beaucoup plus homogène dans la région Grand-Est que dans les régions Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, toutes deux marquées par une part importante de zones à forte densité (côte atlantique en Aquitaine, cinq métropoles sur le ressort territorial de la cour de Lyon). La perception par la population des nuisances des éoliennes est sans doute bien différente dans la majorité du territoire plutôt rural de la région Grand-Est et dans les nombreuses zones urbaines et périurbaines de l’Aquitaine ou d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Il résulte de ces éléments d’ensemble que les cours administratives d’appel de Douai et de Bordeaux constituent les meilleures candidates pour opérer des comparaisons avec la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Lyon. Elles ont donc été retenues pour réaliser la présente étude, en plus de la jurisprudence du Conseil d’État.

Pour dresser une cartographie des points de convergence et de divergence entre les cours, avec des éclairages issus de la jurisprudence du Conseil d’État, il était nécessaire de commencer par rappeler les contours et l’importance des études d’impact en matière d’implantation d’éoliennes (Chapitre préliminaire). L’étude vise ensuite les risques d’atteintes à la faune (Chapitre 1), la protection des sites et monuments par le juge (Chapitre 2) et son appréciation des atteintes aux paysages (Chapitre 3). En dernier lieu, les grandes tendances du dénouement contentieux ont été analysées (Chapitre 4).